エキシビジョン

アーティストの作品性を大切にしながら、環境・社会的な活動との接点をもとにエキシビションを企画していきます。エキシビションでは、ただ単に作品を展示するだけでなく、ともに時間を共有する他のアーティストや社会的活動を通じて、環境・社会問題を深く考えるきっかけになる展示を目指しています。

第二回目のアーティストは志喜屋徹さんです。

志喜屋徹 プロフィール

1969年 沖縄県生まれ。

沖縄県立芸術大学美術工芸学部卒業

東京芸術大学大学院美術研究科博士課程満期退学

大学卒業後、広告代理店でアートディレクターとして活躍しながら、アーティストとしても活動している。

1993年 ABSOLT ART 93 EXHIBITION ABSOLT WODKA主催 特別賞

1993年 JACAビジュアルアート展 入選

1993年 パルコURBANART#2

1995年 沖縄近現代美術家展出品など

2007年 コクヨ デザインアワード入賞

2008年 グッドデザイン賞

2008年 大阪デザインセンターグッドデザイン選定

2009年 ロハスデザイン大賞展ノミネートなど

2010年 経済産業省「感性価値創造フェア」製品選定

志喜屋さんの作品に関して。

今回2025ART PROJECTでは、志喜屋さんの4つの作品をとりあげます。

志喜屋さんは、人間に使われてしまって機能を果たさなくなってしまったモノを再構築して作品をつくります。そこには、モノを使い捨てながら生きている人間への強烈なメッセージが込められています。

「世の中に、数多く出回る「使い捨てのモノ」たち。それらは、数回使用されれば、その役目を終えてしまい、そして、いとも簡単にゴミとして、捨てられてしまいます。しかし、少し視点を変え、純粋に造形物として見てみると、実は、それらが「美しいモノ」であり「面白いモノ」であるという、機能以外の別の「才能」も持っていると感じました。

日常にありふれている「使い捨てのモノ」が、非日常的で幾何学的で「美しいモノ」や増殖する細胞のような「面白いモノ」、宇宙ステーションのような構造の未来的な「カッコいいモノ」になれる。それは、植物、単細胞生物、動物、そして人、世の中の森羅万象の「モノのカタチ」につながっていくと思うのです。」(志喜屋徹 2010年6月)

志喜屋さんの作品には、面白い、美しいと感じる一方で「使い捨てのモノ」として生まれてきたがための、物悲しさやはかなさが感じられ、「モノ」存在価値をもう一度考えさせられます。

最初にとりあげる志喜屋さんの作品は、「からっぽプリティ」と名付けられた使用済みプリペイドカードで作られた立体作品です。

からっぽプリティ

( 素材:使用済みプリペイドカード/電話、鉄道、バス、高速道路、図書用など ) 2008年

「電話や、鉄道、などの使用済みプリペイドカード。それらは、誰もが1つは持っていて、生活の中で重宝される、無くてはならないモノでした。それが使われていくうちに、どんどん穴が空けられて、価値の無いモノへと変わっていきます。カタチはそのままなのに、中身が「からっぽ」になってしまって、最後にはゴミとして捨てられてしまいます。

そんなカードたちが、もう一度、生活者に愛着をもってもらえないか、と考えたアイデアが「カワイイ」カタチを持つことでした。「カワイイ」カタチをもつことで、もう一度、愛されるのではないか、ふりむいてもらえるのではないか、という、ちょっと健気で哀しいストーリーを考えました。

多くのプリペイドカードの絵柄は、誰もが好みそうなモノが採用されています。

日本人好みの「花」や「植物」、「犬」や「猫」などの写真やイラストが数多くあります。それらをまず分類し、その系統や枚数によって全体のカタチを決めています。「犬」のカードの組み合わせは、全体のカタチも「犬」といった具合にです。

カードを何枚か曲線をもたせながら、組み合わせることで、平面から立体へと、そして生命を感じさせるモノへと変化していきます。」(志喜屋徹)

次にとりあげる作品は、「ケータイ モック」です。その名のとおり、見本としての役割のためだけ生まれてきた携帯のモック。それに新しい意味を込めた作品です。

ケータイ モック

( 素材:携帯電話モックアップ )2006年

「誰もが持っている携帯電話。実機の最終デザインになる前に、相当のお金をかけてモック(モックアップ)という「型」をつくります。外国では珍しい、そのモックは店頭のディスプレイに堂々と飾られ、実機の代わりに、いろんな人に見られたり、触られたりします。その本物そっくりの外観やうわべだけの質感だけが、モックの存在価値なのです。

しかし、商品の売り上げ時期を過ぎると、新しい機種が次々と現れ、その存在もあっという間に忘れ去られて、処分されてしまいます。

表舞台に立って、ちやほやとモテはやされてはいるけれども、実は、いくらがんばっても、本物の携帯電話になることができず、そして、いつしか忘れ去られてしまう、携帯電話のモックが、とても悲しい「存在」に思えました。

それを、立ち上がろうとしても立ち上がれない人、立ちすくんで悩んでいる人、苦しんでもがく人、壁にぶち当たっている人、などの人に見立てて表現しました。

タイトル「ケータイ モック」の「モック」は、日本の古いテレビ番組「樫の木モック」という、ピノキオを元にしたアニメーションになぞらえています。それは人間になりたいけれどもなれない、そんな樫の木人形の悲しいストーリーなのです。」(志喜屋徹)

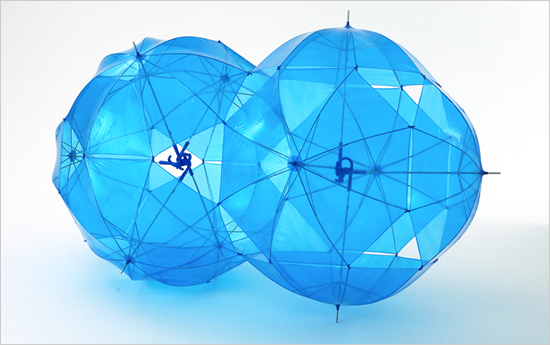

3番目にとりあげる作品は、「泡沫 ~Utakata~」です。コンビニで大量に売られているビニール傘をつかった作品です。

泡沫 ~Utakata~

( 素材:使い捨てビニール傘 )1993年

「日本での傘消費量は年間で1億2000万本。そのうちの半数6000万本は、使い捨てのビニール傘だといわれています。ビニール傘は日本で生まれました。最初は特別で高級なモノでしたが、今では、ほんの数回もてば良いぐらいの強度で、大量に生産されています。その為に、なんの思い入れも無く何処かに置き忘れてしまったり、簡単に捨てられてしまったりして、地球環境のことを考える上でも、大きな問題となっています。

しかし、そのビニール傘を機能だけの単なる「使い捨てのモノ」としではなく、純粋に「造形物」として見てみると、最小限の素材でシンプルに組み上げられた「美しいモノ」であるという、機能以外の「別の才能」を感じることができました。ほんの少し手を加えることで、堂々と表舞台に立つことができる存在感のあるモノへと変化できると思ったのです。

「水の泡」のことを泡沫(うたかた)といいます。すぐに、割れて消えてしまうところから、儚く消えるモノ・コトのたとえとして使われています。それをビニール傘の運命となぞらえました。」(志喜屋徹)

最後の作品は、ロサンゼルスの現地で、Tシャツを使ってつくられた作品「STARS」です。

STARS

( 素材:Tシャツ、ランドリークリップ )2005年

「これは、ロサンゼルスでのグループ展「ArigatoGaijin ~アリガト ガイジン~ 」展に出品した作品です。このときは、いつものような日本の生活文化の中にあるモノを使った作品ではありません。現地に赴いて、その土地や生活の印象をふまえ、「地産地消」な作品を意識して、つくりました。その地、アメリカは、Tシャツの発祥の地であり、ハリウッド近郊のお土産屋をのぞくと、星のカタチをデザインに取り入れたTシャツが数多くありました。そのお世辞にもカッコいいとは思えないTシャツの星の部分だけを抜き出し、アメリカの州の数、50枚のTシャツを現地の問屋で買い、現地のプリントショップで星形をプリントしてもらい、かなりの距離を移動して探した、99セントショップのランドリークリップでとめて連結させ、円環状の浮遊する巨大な物体として、会場に設置しました。ちなみに、作品タイトルも、現地の人に名付けてもらいました。

外から見ると大きな塊の作品であり、中には空間があって、そこに自由に入って鑑賞することが出来る作品です。」(志喜屋徹)

この作品は、あたかも、人がガッチリと肩を組んだ大きな集団のようにも思えます。各々が強い自己主張をもつその環の中に入って、日本人として自由に主張できるのか、それとも、中に入ることはなく、外から見てただ圧倒されているだけなのか。作家は我々に問いかけているのです。